Проект

«Слово Государства Российского»

Президентской академией инициирован лингвополитологический проект «Слово Государства Российского».

В последние годы акции «Слово года» приобрели широкую популярность в России и во всем мире, они стали индикатором общественных настроений и отражением ключевых событий, определяющих развитие общества. Такие слова, выбранные профессиональными экспертами или с помощью свободного голосования пользователями Сети, становятся своеобразным зеркалом времени, фиксируя вызовы, надежды и достижения определенного этапа истории.

Экспертами научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» и Центра лингвистики и профессиональной коммуникации изучены созданные в 2024 году тексты нормативно-правовых актов федерального уровня (прежде всего документы стратегического планирования: стратегии, концепции, основы направлений государственной политики), а также программные выступления Президента Российской Федерации. Осуществлялся как количественный, так и качественный анализ лексики: проводился подсчет частотности употребления слов и устойчивых выражений, выявлялась новая лексика, ранее не представленная или слабо представленная в государственном дискурсе, определялись существенные изменения в семантике слов, их сочетаемости. Учитывался статус дискурсивной реализации языковых единиц. Например, единица ранее была представлена лишь в отдельных фрагментах текстов, а в этом году стала центральным термином нормативно-правовых актов и частью их названий; или единица ранее была представлена лишь в ведомственных нормативных правовых актах (приказах министерств и ведомств), а теперь стала фигурировать в федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства.

На основании этих процедур был сформирован список языковых единиц «Слово Государства Российского — 2024». Проект планируется реализовываться на постоянной основе. Он позволит отслеживать меняющиеся языковые и понятийные приоритеты государства как субъекта коммуникации с социумом.

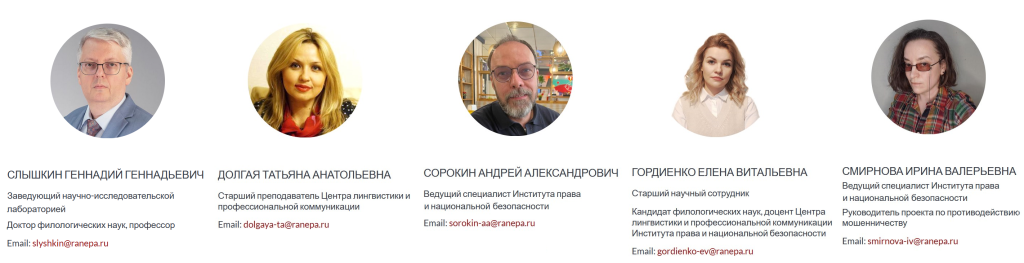

Эксперты проекта

Список языковых единиц «Слово Государства Российского — 2024»:

1. Суверенитет.

В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 г. прозвучало: «Защита, укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям, и прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы». Этот тезис о многовекторности укрепления суверенитета отражается в растущей сочетаемости лексемы, позволяющей обозначать все новые виды суверенитета и направлений его защиты. Наряду с традиционными для законодательства терминами «государственный суверенитет» и «экономический суверенитет» в государственном дискурсе 2024 года представлены: «технологический суверенитет», «культурный суверенитет», «культурно-ценностный суверенитет», «научный суверенитет», «образовательный суверенитет», «финансовый суверенитет», «кадровый суверенитет», «сетевой суверенитет», «продовольственный суверенитет», «суверенитет в сфере хранения и использования генетических данных».

Меняется и природа рядоположенных понятий, с которыми «суверенитет» выступает в перечислениях. Так, если ранее «государственный суверенитет» сочетался в основном с «территориальной целостностью» и «безопасностью», то теперь его близким соседом в сочинительных сочетаниях (перечислениях) также стала «цивилизационная самобытность».

В ходе прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» 19.12.2024 г. Президент вновь подчеркнул многообразие и многоаспектность феномена «суверенитет»: «Суверенитет, он разный – и оборонный, и технологический, научный, образовательный, культурный. Вот это очень важно. Для нашей страны это важно особенно».

2. Самореализация.

Обеспечение возможностей для самореализации граждан традиционно входит в число целей государственной политики в различных сферах. Лексема «самореализация» регулярно используется в нормативно-правовых актах различного уровня. В 2024 году наблюдается существенный рост ее употребления в актах стратегического планирования. В их числе Стратегия государственной культурной политики, Стратегия реализации молодежной политики, Концепция сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации и ряд других.

Но наиболее важным изменением в дискурсивном функционировании этого слова эксперты Президентской академии сочли новый тип сочетаемости. На всем протяжении использования лексемы в государственном дискурсе Российской Федерации она сочеталась с обозначением субъекта самореализации («самореализация граждан», «самореализация детей и молодежи», «самореализация инвалидов», «самореализация спортсмена» и т.п.), типа самореализации («профессиональная самореализация», «творческая самореализация») или ее сферы («самореализация в информационной среде», «самореализация в общественной жизни», «самореализация в ведущих секторах экономики»). В 2024 году в одном из важнейших актов стратегического планирования – Указе Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» лексема самореализация получила принципиально новую модель сочетаемости, обозначающую локус (то есть место) осуществления действия. В качестве одной из задач государства в данном документе фигурирует «увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов». Замещение в дискурсе государственного целеполагания нелокализованной самореализации самореализацией в родной стране следует воспринимать как поворотный момент в приоритетах государственной политики. Государство четко обозначает неприятие присутствующего в сознании определенных групп населения восприятия отъезда за рубеж как показателя социального успеха. Можно прогнозировать, что в ближайшие годы именно «самореализация в России» станет одним из центральных концептов государственного дискурса.

3. Неолиберальный.

В условиях растущего цивилизационного противостояния и сопутствующей ему информационной войны важнейшим элементом картины мира, транслируемой государством обществу, становится обозначение тех чуждых сущностей, которым вынуждена противодействовать наша страна. Это обозначение не должно нести этнических или геополитических ассоциаций (даже словосочетание «коллективный Запад» не является вполне точным), оно призвано подчеркивать именно идейно-ценностную природу противоборства. Лексема «неолиберальный» идеально соответствует этим требованиям. При помощи приставки «нео-» осуществляется разграничение современной деструктивной идеологии и либерального направления философской и общественной мысли XVII-XIX веков.

В нормативно-правовых актах это прилагательное впервые появляется в 2022 году в Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом. В документе говорится об «агрессивном насаждении рядом государств неолиберальных взглядов». В 2023 году в Послании Президента РФ Федеральному Собранию упоминаются те, кто, «прикрываясь словами о демократии и свободах, насаждает неолиберальные и тоталитарные по своей сути ценности». В 2024 году происходит окончательный генезис понятия и его языкового оформления. В ряде документов присутствует формулировка «деструктивные неолиберальные идеологические установки» и противопоставление этого феномена «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

4. Историческое просвещение.

Апелляции к историческому знанию как фактору формирования гражданской идентичности обширно представлены в российском государственном дискурсе. «Историческая память» включена в число традиционных российских духовно-нравственных ценностей (перечень утвержден Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809). В текстах законодательства фигурируют такие сочетания, как «исторический опыт», «защита исторической правды», «противодействие фальсификации истории», «искажение исторической правды и уничтожение исторической памяти». Словосочетание «историческое просвещение» также активно употреблялось. Оно квалифицировалось как одно из направлений деятельности в рамках культурной политики.

Связь между понятиями «историческая память» и «информационное противоборство» подчеркнул в ходе прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» 19.12.2024 г. журналист Александр Малькевич, сказав Президенту»: «Бойцы просили передать слова благодарности. На прошлой неделе вы встречались с членами СПЧ, поддержали идею о создании федерального Музея СВО. Сохранение исторической памяти, особенно в креативных формах, это и есть наш медиа-«Орешник», особенно в той информационной войне, которую пытается Запад с нами вести

Словосочетание «историческое просвещение» также активно употреблялось в государственном дискурсе в течение долгого времени. Оно квалифицировалось как одно из направлений деятельности в рамках культурной политики.

В уходящем году произошло очень важное качественное изменение. Указом Президента РФ от 08.05.2024 № 314 утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». Таким образом, термин «историческое просвещение» существенно повысил свой дискурсивный статус, а обозначаемый им феномен – свой ранг в системе государственного управления, став самостоятельным направлением государственной политики.

5. Фиджитал.

Лексема фиджитал является заимствованием из английского языка. Английское phygital возникла как контаминация (смешение) слов physical – материальный и digital – цифровой. Ею обозначаются виды спорта, сочетающие физическую активность и цифровые технологии. Фиджитал фигурирует в составе сложных существительных фиджитал спорт, фиджитал-движение и фиджитал-центр. Слово вошло в российское законодательство в 2023 году и сделало количественный и качественный скачок в 2024 году. Были утверждены Концепция развития фиджитал-движения на территории Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 22.11.2024 N 3387-р), федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт)» (приказ Минспорта России от 02.07.2024 N 628), Примерная дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт)» (Приказ Минспорта России от 30.09.2024 N 962) и ряд других документов.

Слово фиджитал является примером того, как заимствованная единица входит в государственный дискурс, еще не будучи полностью освоенной обыденным языком.